自然界のすべてに生命が満ち満ちる時、小満(しょうまん5月21日頃)を迎えています。七十二候は、蚕が桑の葉をもりもりと食べて繭を作り出すべく成長するとき、蚕起食楽(かいこおきてくわをはむ5月21日~25日頃)、ベニバナが見事に咲き誇り一面を彩りつくすとき、紅花栄(べにばなさかう5月26日~30日頃)、麦の穂が熟し麦畑が輝き、収穫を迎えるとき、麦秋至(ばくしゅういたる5月31日~6月4日頃)、と続きます。

初夏の自然が緑濃く、生き生きと眩しいほど輝く中、生命たちも成長し、花咲き、実る、止まることのない自然の環の営みの豊かさを見る季節です。

この時期は、身体と精神共に生命力が必要となります。気温がだんだん高くなったかと思うと、梅雨の走りで気温が下がることもあり、気圧の変化も大きくなります。寝苦しい夜が始まり、睡眠不足で気付かないうちに身体が疲れていることがあるのもこの季節です。寝具や寝巻の選択を見直し、寝室の雰囲気を変えてみるのも一考。しっかりした睡眠で、心身の疲労をしっかり回復しましょう。

そして、来る夏を迎えるための体力作りにしっかりとたんぱく質を摂ることが大事です。この時期、旬の種類豊富な豆類を毎日の食卓に取り入れましょう。エンドウ豆で豆ごはん、エダマメのポタージュ、キヌサヤの胡麻和えなど、副菜に取り入れると栄養のバランスが図れます。そして、今が旬のソラマメ。最近のお気に入りはソラマメのパスタです。さやごとロースターやオーブンで焼くと、ほっくりと美味しく仕上がります。そのソラマメをふくろから取り出し、ベーコンと一緒に炒め、塩コショウ、お気に入りのハーブ、パスタの茹で汁で味を調え、茹であがったパスタと絡めて出来上がり。素麺やうどんなどを使って、調味料を少々変えても楽しい仕上がりです。美味しく栄養化も高い初夏の味、どうぞお試しあれ。

梅雨入り前、短い時期ですが、五月晴れで花々や緑も美しいこの頃は、活動的に身体を動かすためにも、小旅行に最適です。きれいな景色や歴史的建造物や遺産に触れ、文化の違いや共通点、物理的に移動することの環境の変化は、心身共に気分新たなり、蘇るようです。

実際、現役のころは連休明けひと段落のこの時期によく海外旅行へ行きました。ヨーロッパもこの季節は景色が麗しく、旬の食材も豊富で、初夏に旅したベルギーやウィーンでは楽しく美味しい旅を満喫しました。

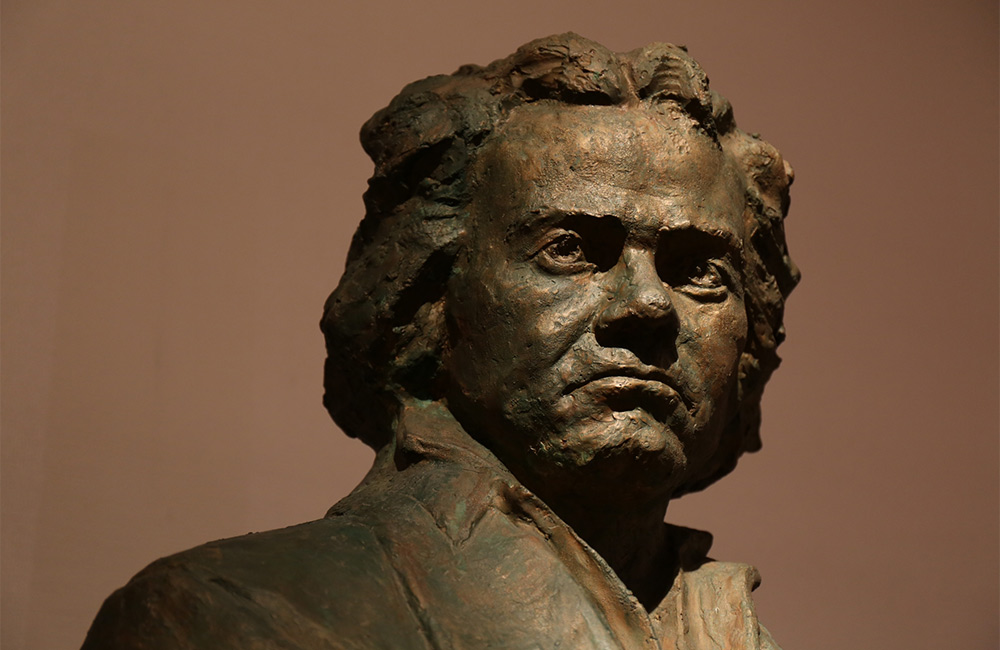

そんなヨーロッパの美しい自然が芸術家に影響を与えないわけがありません。こんな旅先で歩き、見て、聴こえ、食し、時には香りも感じたでしょうし、風に触れらたりもしたことでしょう。ルードヴィッヒ・ヴァン・ベートヴェン(Ludwig van Beethoven 1770-1827ドイツ)はそれらの感覚に心情も加えて表現した田園風景を、交響曲として作品にしました。交響曲第6番「田園」です。

ベートーヴェンは多分世界で最も有名なクラシック音楽の作曲家の一人です。バッハ、ブラームスと共に「ドイツ3B」といわれ、クラシック音楽に大きな影響と偉大な功績を遺した作曲家です。

交響曲第6番「田園」(Sinfonie Nr. 6 F-Dur op. 68 ‘Pastorale’)は、1808年、彼が38歳の時に作曲されました。すでにその前に発表されていた、交響曲第3番「英雄」や第5番「運命」などの成功で名声を確立していたベートーヴェンでしたが、20代後半から始まった難聴が進行して、ほとんど聞こえない状態であったようで、1802年には「ハイリゲンシュタットの遺書」に自身の絶望を綴っています。

そんな、健康状態にもかかわらず、自然への愛情とそこに身を置く幸福感や心地よさが丁寧に細かく表現されています。

5楽章で構成されていますが、表題音楽の先駆的なものとされており、各楽章には描写的な標題が付けられています。第一楽章「田舎に到着した時の晴れやかな気分」、第二楽章「小川のほとりの情景」、第3楽章「田舎の人々の楽しい集い」、第3楽章「雷雨と嵐」、第5楽章「牧歌、嵐の後の喜ばしい感謝に満ちた気分」とつづき、第3楽章から終楽章までは続いて演奏されます。

もう、これだけで、わくわくするでしょう。ベートーヴェンが過ごしたウィーン郊外のハイリゲンシュタットで過ごす日々に感じた、自然に対する喜びや感謝の気持ちが込められているのです。

第1楽章の長閑で平和な雰囲気や3楽章からの酒神バッカスを称える祭りの途中から第4楽章の嵐の雷と稲妻と雨、そして、終楽章で雨が上がり空気が爽やかになり自然への感謝の表現など、どれも美しく景色を思い浮かべられる印象的なものですが、私は特に、第2楽章「小川のほとりの情景」の音の一つ一つが意味を持ち小川のせせらぎを表現している音符を弾いていて感動するのです。きれいな水の川、石にぶつかり流れがたゆたう様子、風が吹き水面が動く様子、魚もいるかもしれない、そして、ナイチンゲール(フルート)とウズラ(オーボエ)とカッコウ(クラリネット)の声が聴こえます。

まるで、小舟に乗って川遊びをしているような、そんな気分でバイオリンを弾いています。すると、川を渡る風がなびくようです。完璧です!

ベートーヴェン自身が意図した、「単なる自然の模倣ではなく、感情の表現」が再現されるこの交響曲には、彼が愛した田園風景の中で想った安らぎと幸福感と感謝の念が音楽に込められているのだと思います。

「田園交響曲」は1808年12月22日にウィーンで初演されましたが、演奏環境は厳しく、リハーサル不足の影響で成功とは言えない状況でした。しかし、この交響曲は、後の作曲家たちにも大きな影響を与え、特にシューマンやメンデルスゾーン、リストなどがこの作品の描写的な要素を受け継いでいます。

そして、今、聴衆としてこの曲を聴く時、奏者として弾いている時、その時々、そこで表現される空気感と感情を再現できる能力を持ち続けること、またその自然環境がいつまでも健やかに残り続けることを願うのです。

今日も眠りにつくとき、目覚めるとき、素敵な音が聴こえますように。みなさま、ぐっすりお休みください。

染谷雅子

ガラス作家・アロマセラピスト 染谷雅子

ギャラリーはなぶさ https://www.hanabusanipponya.com

作品名:「ステンドグラス パネル」